内容証明郵便は、ただ普通のはがきや封筒を「内容証明で!」と言って出せば良いというものではありません。

専用の形式が定められていますので、それに従って作成する必要があります。

このページでは、内容証明郵便の書き方の決まり・注意点を見ていきたいと思います。

ご自分で作ろう!と考えていらっしゃる方は、是非参考にしてください(^^)

■ 内容証明の基本

内容証明郵便の受取人が一人の場合、同じものを3通用意してください。

1通は相手に送られる原本、残りは1通が郵便局で保管、もう1通が差出人(=自分)が保管という形になっています。また、3通同じものを作成しなくても、1通は原本で残り2通はコピーという形でもOKです。

(ただし、ハンコはコピーではダメです。ハンコの部分だけは3通とも全て押印しましょう。)

郵便局保管の1通は、5年間保管されます。

■ 用紙

内容証明郵便専用の用紙が売られていますが、スーパーマーケットやコンビニに売っているようなものではないですし、専用の用紙を使用しなくても平気です。

最近は、パソコンのWordなどで作成した文章を、A4のコピー用紙に印刷して完成!というのが多くなっているそうです。形式はタテの用紙に横書きです。

郵便局で5年間保存することになっていますので、5年経っても印刷が消えないものを使用してください。感熱紙などはNGですが、普通のプリンターで作成したものならば平気です。

■ 文字の制限等

1枚の用紙に26行以内、1行あたりの文字数は20文字以内と決められています。

句読点は1文字と数え、行の最後に句読点が来た場合には、次の行の先頭に、や。を書きます。行の先頭に句読点というのには少々違和感を覚えるかもしれませんが、これでOKです。

■ 内容

「請求書」「通告書」などと書けば、内容が明確になり分かりやすいですが、タイトルに迷った場合には「通知書」と書いておけばよいでしょう。

内容に関して特に制限はありませんが、相手に行動を促したり紛争を未然に防止したりといった場合が多いと思われます。そういった場合に押さえておきたいポイントは3つ。

「事実」「いつまでにどうしろ」「行動しなかった場合の対処」

挨拶等は不要です。相手に「返事しなくちゃ!」「やらなくちゃ!」と思わせるように、必要にして十分な事項だけを簡潔にまとめましょう。

また、曖昧な表現になっていないか、日付や金額などの数字は間違っていないかなど注意をしましょう。場合によっては揚げ足を取られてしまうこともありますので、注意して記入するようにしてください。

■ 差出人と受取人

差出人と受取人を記載する位置については、縦書の場合には本文の最後に、横書きの場合には最初に記載することが多いですが、特に制限は設けられていません。見栄えの問題ですね!

受取人(=宛先)が団体や法人等の場合には、代表者名を書くのが望ましいです。ですが、必ずしも代表者の名前が分かっているとは限りませんよね。分からない場合は、団体・法人名でOKです。団体名・会社名だけの記載であっても、法律的には権限を持つ代表者に対しての書面だと判断されます。

差出人の欄については、間違いなく差出人本人が作成しましたという意味を込めて、自身のハンコ(実印)を押しておくとよいでしょう。

■ 1枚に収まらない時

内容証明郵便は1枚でなければならない、というような枚数制限はありません。1枚に書ききれない場合には2枚3枚と増やして、書きたいことはしっかり書きましょう。

複数枚になった時は、ホッチキス等で綴じ、繋ぎ目に契印(ハンコ)を押します。

契印に使うハンコは認印でも構いませんが、文書内に押した印(たとえば、上記の差出人として押した実印)と同じものを使うのが普通です。

【1】どこの郵便局でも内容証明を出せますか?

実は、すべての郵便局で内容証明を取り扱っているわけではありません。比較的大きな郵便局で取り扱っていることが多いです。当HPにも、神奈川県内の内容証明〒取扱い郵便局のリストを載せてあります。

↓こちらをクリック↓

また、郵便局のホームページで全国の内容証明郵便取扱い郵便局を調べることができます。

【2】保管していた内容証明郵便をなくしてしまいました

差出人が保管していた内容証明(3通のうち自分で保管していた1通)を紛失した場合は、郵便局に保管されているものを閲覧し、同じものを作ります。それを郵便局にもっていくことで、内容証明郵便として証明してもらうことが可能です。

【3】どんな時でも内容証明郵便は最強なのでしょうか?

内容証明郵便は、公的な証拠力があり、相手に心理的圧力を掛けることができます。通常の郵便と比べて、強い力を持つ郵便です。しかし、どんなときでも内容証明郵便を使うというのはあまりオススメできません。

ご自身の状況や相手の反応によっては、内容証明郵便を使用しないほうが良い場合も多々あります。

郵便自体はご自身で作成できますが、タイミング等を誤ると、かえって状況が悪化するということも考えられます。

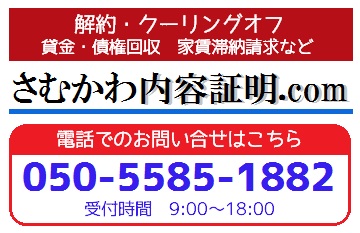

出すタイミングや内容についての適切なアドバイスを得られるというのは、我々専門家に依頼するメリットの一つです。